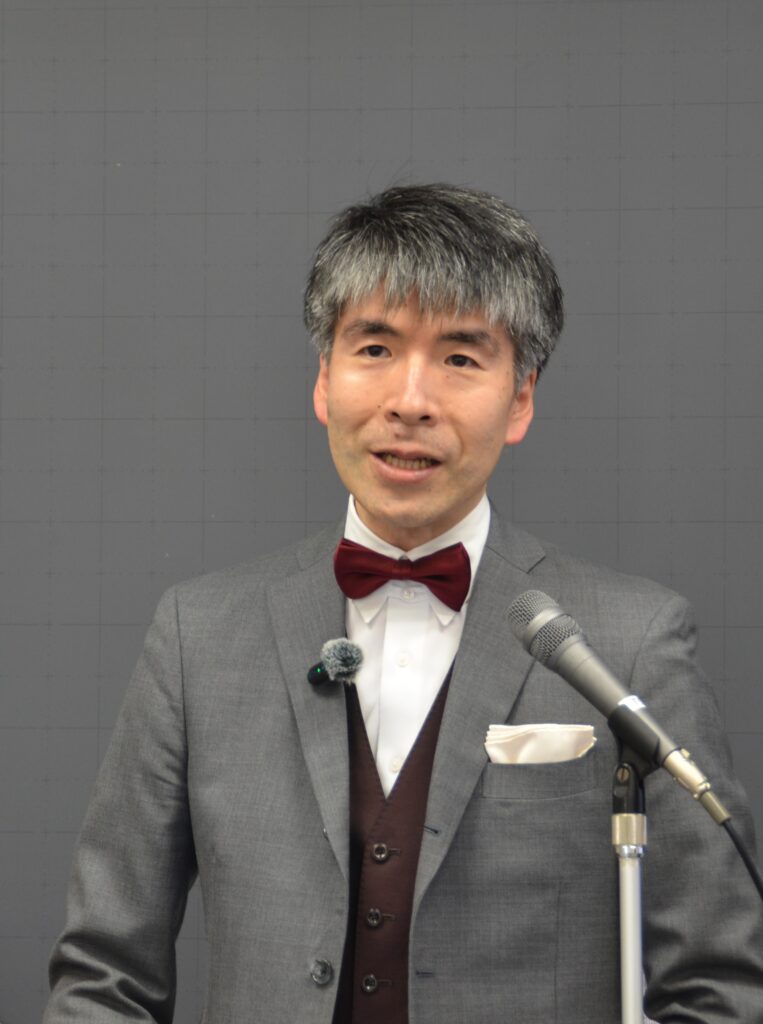

野球文化學會第8回研究大会における会長あいさつ

本日は、ご多用のところ、野球文化學會の第8 回研究大会にお集まりいただきまことにありがとうございます。今大会の開催にあたり、学会を代表して一言ごあいさついたします。

2017 年12 月9 日に始まった研究大会は今回で8 回目を迎え、幾多の困難を乗り越えてきた学会を象徴する新たな催事として大きく成長しております。この間、多くの方々のお力添えを得て、野球を巡る重要な課題や問題を学術的に議論するとともに、野球文化のさらなる発展に寄与すべく、野球をめぐる種々の話題を積極的に取り上げる、挑戦的な試みの場となっております。

今回は、1925(大正14)年に東京六大学野球連盟が発足し、1926(大正15)年に明治神宮野球場が開場してからそれぞれ100 年目を迎えることを記念し、第2 部のシンポジウムを「神道文化と野球文化の結節点としての明治神宮野球場」と題して行います。基調講演を行う

篠原一郎先生と藤田大誠先生には、公私ともにご多用にもかかわらず、旧制高等学校における野球と大学野球との関わりおよび明治天皇と昭憲皇太后を祀る明治神宮に野球場が開設され、大学野球の聖地とみなされるようになったかについてそれぞれお話を頂戴します。学会を代表し、格別のご配慮をたまわることにあつく御礼申し上げます。

学会の創立者であり初代代表幹事として学会の発展に尽力された諸岡達一顧問は、学会の理念を「ベースボーロジー宣言」にまとめました。私が折に触れて申し上げている通り、「ベースボーロジー宣言」は「野球を人類不朽の文化とし、学問としての野球を確立する」という学会の理念を示しております。われわれはこの理念に基づいて学会の活動を行っております。この観点からすれば、人間の営みにかかわるあらゆる現象を内包する文化の一翼を形成する野球を大学野球と明治神宮野球場という二つの場を通して検討することは、野球の持つ多様性と多層性をよりよく知るための重要な手掛かりとなることでしょう。

ところで、現在、様々な学問分野で大きな問題となっていることの一つが、研究の細分化と狭隘化であることは、私が繰り返しお話しするところです。研究の細分化そのものは、研究対象によりよく迫るためには必要な現象であり、研究の高度化に伴う出来事でもあります。それとともに、細分化された研究分野を横断し、包摂する大局的な視点を持つことも重要です。昨年12 月に逝去した文化人類学者の川田順造博士は「文化の三点測量」の概念を提唱することで、ある文化に特徴的と思われる事象が果たしてどこまで特徴的なのか、あるいはある文化に固有な現象とは何を意味するかを問い続けました。この研究に倣うなら、ある地域や時代における野球文化を検討する際、その特徴を知るためには他の時代や地域との比較が大きな役割を占めることが分かります。これは、野球文化研究を含む様々な研究が細分化する中で、隣接諸科学の知見を活用した包括的な研究の必要性を示唆するものです。

そして、野球文化學會は、野球という一つの対象を様々な側面から研究する人たちが集い、様々な分野にまたがる研究が行われる機会を提供する場として大きな意味を持つものであることを改めて強調いたします。

最後に、今大会の開催に際して、第1 部の一般研究報告で報告された会員の皆様の日頃からのたゆまぬ研究活動に敬意を表するとともに、第2 部のシンポジウムの登壇者の皆様に改めて御礼申し上げます。そして、日々の学会運営や、研究大会の開催に献身的に取り組まれた

吉田勝光副会長、武田主税副会長、ならびに役員各位の尽力に改めて深甚なる謝意を表し、私からのあいさつといたします。

令和7年1月26日

野球文化學會会長 鈴村裕輔

会員募集のお知らせ

原則として、野球を愛好し、研究や実践に従事される方なら、どなたでも入会の申請を行うことができます。

正会員と学生会員に際しては、原則として1名の推薦人が必要です。事務局までお問い合わせ下さい。